|

「おばけ屋敷ゲーム」徹底解剖 Part1

2004/04/19(Mon) 17:02

「おばけ屋敷ゲーム」、知ってる?  ボードゲームというと、どんなゲームを思い浮かべますか? おそらく「人生ゲーム」や「モノポリー」といった長年人気を集めるゲームを想像する人が多いかもしれません。ゴールに到達したときの達成感、ゲーム中の駆け引きなど、このボードゲーム界の二大巨頭は、すべての面でほかのボードゲームを圧倒していると言っても過言ではないでしょう。しかし、ボードゲームはなにもこのふたつだけで歴史を歩んできたわけではありません。 ボードゲームというと、どんなゲームを思い浮かべますか? おそらく「人生ゲーム」や「モノポリー」といった長年人気を集めるゲームを想像する人が多いかもしれません。ゴールに到達したときの達成感、ゲーム中の駆け引きなど、このボードゲーム界の二大巨頭は、すべての面でほかのボードゲームを圧倒していると言っても過言ではないでしょう。しかし、ボードゲームはなにもこのふたつだけで歴史を歩んできたわけではありません。

まだ世にファミコンが登場する以前のこと。昭和50年代の中盤から後半、当時の子どもたちの間では、ボードゲームが大変人気を集めていました。近所の友だちを集めたり、兄弟や家族で集まって遊んだり。現在20代後半から30代前半の人の中には、複数人でプレイするボードゲームの想い出を持っている人が意外と多いかもしれません。ルールは単純なものから、巧妙にできているものまで、実に様々なものが存在していました。  当時、多くのおもちゃメーカーがボードゲームに参入していましたが、最も人気があったのはバンダイのもの。そして今となっては姿を消してしまったタカトクトイズなども、人気の製品を世に送り出していました。今回ご紹介するのは、バンダイの「おばけ屋敷ゲーム」。セールスランキングなどが残っているわけではないのでハッキリとしたことは分かりませんが、昭和50年代のボードゲームの中でもトップクラスの人気を誇ったものだと言われているゲームです。バンダイの数あるボードゲームの中でも、いまだに「傑作」との呼び声も高いのだとか。もちろん、「傑作」とはいっても、「人生ゲーム」や「モノポリー」のように、後生に名を残すことができなかったことからも、作品としての質やゲーム性はこの二大巨頭には及ばないかもしれません。ただ、そこにはまだアナログなゲームしかなかった時代だからこそ、試行錯誤の末に生まれたゲームの魅力があるのではないでしょうか。 当時、多くのおもちゃメーカーがボードゲームに参入していましたが、最も人気があったのはバンダイのもの。そして今となっては姿を消してしまったタカトクトイズなども、人気の製品を世に送り出していました。今回ご紹介するのは、バンダイの「おばけ屋敷ゲーム」。セールスランキングなどが残っているわけではないのでハッキリとしたことは分かりませんが、昭和50年代のボードゲームの中でもトップクラスの人気を誇ったものだと言われているゲームです。バンダイの数あるボードゲームの中でも、いまだに「傑作」との呼び声も高いのだとか。もちろん、「傑作」とはいっても、「人生ゲーム」や「モノポリー」のように、後生に名を残すことができなかったことからも、作品としての質やゲーム性はこの二大巨頭には及ばないかもしれません。ただ、そこにはまだアナログなゲームしかなかった時代だからこそ、試行錯誤の末に生まれたゲームの魅力があるのではないでしょうか。 「おばけ屋敷ゲーム」のストーリー このゲームにはストーリーが存在します。なぜ、プレイヤーはおばけ屋敷を舞台に探検じみたことをしなければならないのでしょうか。その点について、説明書に書かれているストーリーをご紹介しておきたいと思います。 「なんの呪いか、君は、おばけ屋敷にとじこめられてしまった。一刻も早く外の世界にもどらなくてはならない。まず、底なしの井戸から地上に出ることが先決だ。屋敷の中は、もっと大変だよ。魔力を持ったおばけたちが、部屋の中で君のくるのを、いまやおそしと、まちかまえている。しかし、恐れることはない。君の武器は知恵と力と勇気。さあ、最後の死神をかわして、ぶじに脱出できるか、幸運をいのる。」 おばけ屋敷に閉じこめられてしまった理由はうやむやにされていますが、とにかく脱出することがゲームの目的というわけです。 「おばけ屋敷ゲーム」のセット内容 では、さっそく「おばけ屋敷ゲーム」の中身を見ていくことにします。どのボードゲームも、基本的なセット内容は同じようなもの。ゲーム盤(ボード)と、コマ(プレイ人数に応じてだいたい2〜6個)、そしてカードといった組み合わせとなっています。「おばけ屋敷ゲーム」の中身は以下のとおりです。 | 写真 | 説明 |

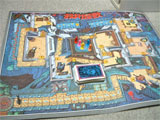

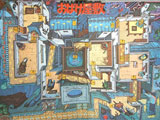

| ●ゲーム盤

この上でゲームを行います。 |  | ●プレイカード

このカードを使ってコマを進めます。数字の書かれた「歩行カード」、部屋に入る際に必要な「鍵カード」、はしごをかける際に必要な「はしごカード」、そのほか「マッハカード」「エクソシストカード」「ブラックカード」の6種類。 |  | ●まよけカード

知恵・勇気・力の3種類で、おばけと対決するときに使います。スタート時点で、プレイヤーに各1枚ずつ配布します。 |  | ●おばけカード

各部屋でおばけと対決するときに使うカードです。各おばけには「知恵に負ける」「勇気に負ける」といった弱点が存在し、まよけカードを使って退治することができます。 |  | ●人間コマ

プレイカードで出た目の数だけ進んでいく各プレイヤーのコマです。 |

| ●死神コマ

死神(最後の橋の万人)は逃げる人間コマを捕まえようとします。 |  | ●はしごコマ

通れない場所(全部で3か所)を渡るときに使います。プレイカードの「はしごカード」がないと使えません。 | | ゲームの進めかた 一度にプレイできる人数は2人から6人。もっとも多い6人でプレイすると、スタートからゴールまで、おそらく3時間以上の時間を要します。いまとなってはボードゲームに6人もの人間が集まり、3時間もの時間を費やすという状況は考えにくいものがありますが、当時は結構普通にやっていたものです。例えば小学校の放課後に友だちを呼んで、とか。お正月に親戚一同が集まったとき、とか。 それでは、簡単なゲームの進めかたを説明します。プレイヤーは手元に常に5枚の「プレイカード」を持った状態でゲームを進めていきます。5枚の中から、1〜6の数字の書かれた「歩行カード」を出し、その分コマを進めていく、といった流れです。1枚減ったカードは、ボード上に置かれたプレイカードの山の中から1枚引いて補充します。ボードに書かれたコマを進むという点は、双六と同じ要領です。  おばけのいる各部屋には扉があり、これを開けないことには先に進むことができません。扉を開けるにはプレイカードの「鍵カード」を使わなければなりません。手持ちの5枚のプレイカードの中に「鍵カード」が無い場合には、それが出るまでプレイカードの山からカードを引き続けることになります。なお、この扉は「鍵カード」を出した人が部屋に入ると閉められるので、各自が必ず「鍵カード」で開けなければいけない、少々不便な設計となっています。 おばけのいる各部屋には扉があり、これを開けないことには先に進むことができません。扉を開けるにはプレイカードの「鍵カード」を使わなければなりません。手持ちの5枚のプレイカードの中に「鍵カード」が無い場合には、それが出るまでプレイカードの山からカードを引き続けることになります。なお、この扉は「鍵カード」を出した人が部屋に入ると閉められるので、各自が必ず「鍵カード」で開けなければいけない、少々不便な設計となっています。

部屋に入ったら、すぐにおばけとの対決が控えています。対決の進めかたは、次のとおりです。 部屋に入ったら、すぐにおばけとの対決が控えています。対決の進めかたは、次のとおりです。

1.部屋に入ったら、「まよけカード」の知恵・勇気・力で対決します。各部屋には「まよけカード」を出せる数の指定があり、プレイヤーはその枚数分の「まよけカード」を出します。 2.指定枚数が2枚と書かれていた場合。例えば、プレイヤーは「力」と「勇気」の「まよけカード」を出すとします。 3.「まよけカード」を出し終わったら、「おばけカード」の山から1枚カードを引きます。例えば、引いた「おばけカード」が写真の「ドラキュラ」だった場合、「このおばけは『力』に負ける」と書かれているので、先に出した「まよけカード」の「力」で撃退できるわけです。撃退した「おばけカード」はプレイヤーのものになります(のちに必要になる)。 この作業を各プレイヤーが各部屋で行うわけです。もし、対決に負けた場合には手持ちの「おばけカード」を山に戻します。手持ちが無い場合には、何もしなくて良いようです。ここら辺は、なんだかアバウトなルールですね(笑)。  ちなみに、「おばけカード」の中には「ひとだまカード」(写真左)と「幸運カード」(写真右)というカードもあり、それぞれいろいろな指示が書かれています。例えば「ひとだまカード」には「『たたりじゃ〜』といって、この部屋の入り口まで戻る」とか。「幸運カード」には「この部屋におばけはいない。この部屋の出口へ行ってよい」とか。おばけとの対決とはちょっと違うエッセンスが含まれています。 ちなみに、「おばけカード」の中には「ひとだまカード」(写真左)と「幸運カード」(写真右)というカードもあり、それぞれいろいろな指示が書かれています。例えば「ひとだまカード」には「『たたりじゃ〜』といって、この部屋の入り口まで戻る」とか。「幸運カード」には「この部屋におばけはいない。この部屋の出口へ行ってよい」とか。おばけとの対決とはちょっと違うエッセンスが含まれています。

基本的なゲームの進めかたは以上のような感じです。あとはゴールへ向けて突き進んでいくのみ。次回は、ボードの詳細な紹介と、登場するおばけの数々を見ていくことにします。 (つづく)

☆「おばけ屋敷ゲーム」を理解するための関連サイト

・おばけ屋敷ゲームがほしーっす!! …… たのみコム

・カード&ボードゲーム …… All About Japan

|